La “idealización de la nostalgia” es lo que subyace tras las ansias de retorno de los descendientes de emigrados a Francia

Descendientes de gallegos que emigraron a París desde mediados del siglo pasado viven con el sueño latente de retornar a Galicia. La idea planea incluso entre aquellos que se han servido del sacrificio de sus padres para escalar en estatus social. ¿A qué se debe entonces el ansia por volver? La catedrática Laura Oso emplea el concepto de “idealización de la nostalgia” para explicar este fenómeno social.

Son “jóvenes y exitosos,” algunos con “vivienda propia” y están “bien integrados en la sociedad de acogida”, sin embargo, las segundas y terceras generaciones de emigrantes gallegos que se desplazaron a Francia en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado expresan un deseo ferviente por retornar, aseguró la catedrática de la Facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña, Laura Oso Casas, durante el seminario de retorno que celebró la pasada semana en Santiago el Consello da Cultura Galega. Muchos de ellos, constata, son hijos de porteras que crecieron en las zonas más lujosas del centro de París y asistieron a los mismos colegios que los ricos, lo que les aseguró una buena posición económica, pero, aún así, muestran un “deseo irracional” de retorno.

“¿Qué esta detrás?” de este anhelo, se preguntó entonces la catedrática. La respuesta a esta “paradoja” se deriva de años de investigación en los que se llegó a la conclusión de que ese deseo –que se observa también entre los descendientes de italianos y griegos emigrados a Centroeuropa en la misma época– obedece a una “idealización de la nostalgia” en la que le sumieron sus progenitores.

Los ‘hijos’ de la emigración gallega a la capital francesa eran “socializados en las bondades del país de origen”, “los mandaban a estudiar al colegio español y les transmitían la cultura gallega” y eso les creaba un “vínculo emocional” difícil de romper que hoy en día se traduce en una vuelta al pasado y en un intento por cerrar “el círculo de la historia familiar”, aseguró Oso Casas, quien, en el trabajo de campo que realizó antes de la crisis de 2008 para estudiar esta tendencia, pudo percibir que “la idea de volver” estaba en el “alma” de la mayoría de entrevistados.

Así pues, asegura que son estos los que “tienen la llave” para regresar “al principio del cuento” y poner fin al “trauma” y “frustración” de los emigrados que no consiguieron retornar a su tierra y que, por tanto, se encuentran “en una especie [de estado] de coma”. “Sueñan con retornar y transmiten a sus hijos” la necesidad del retorno, de ahí que, “lo que ellos no han resuelto”, lo tienen que “resolver ahora los hijos”, comentó.

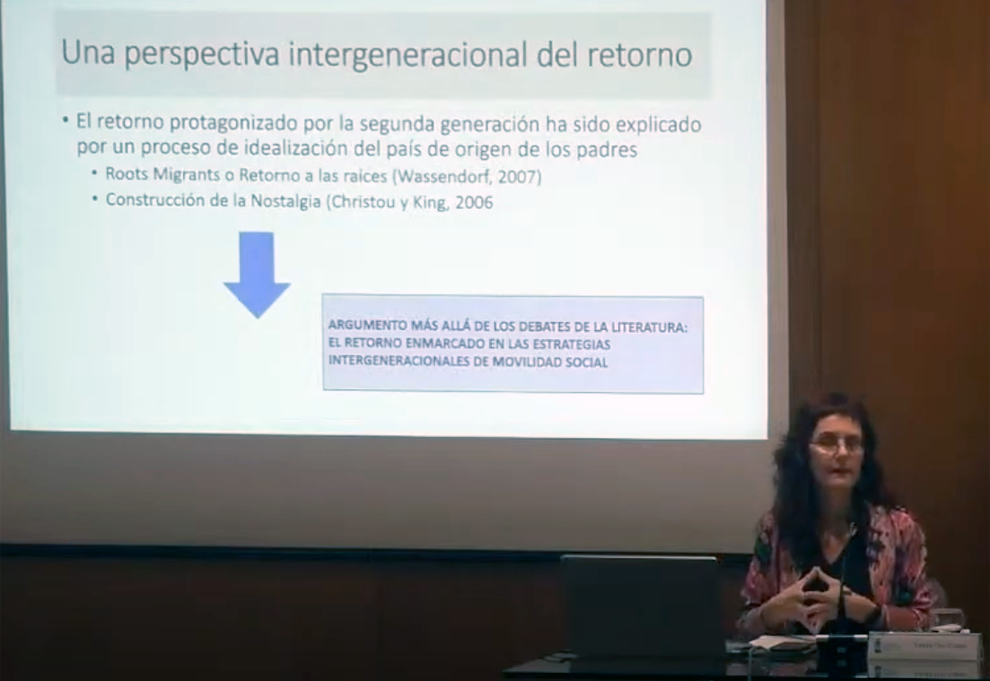

‘La influencia del retorno en la Galicia de la segunda mitad del siglo XX’, título con el que se abrió la segunda sesión del seminario, dio pie a la catedrática para exponer el tema sobre el que basó su conferencia, ‘Tartatugas e elefantes. O retorno as raíces da emigración galega a Francia’. Los ‘elefantes’ –animal que simboliza las emociones– son la metáfora que eligió para mostrar a esos emigrantes de primera generación que se han decidido a salir al exterior con la idea de regresar encontrarse cómodos de nuevo en su casa de Galicia. Muchos de ellos regresan para “cumplir su sueño” una vez jubilados, o para “fallecer en la tierra que los vio nacer”. Otros se sienten “frustrados” porque no han podido retornar, relató Oso. Mientras, las ‘tartarugas’, que representan la paciencia y la perseverancia, son los descendientes, “los encargados de rematar el trayecto de movilidad social familiar” que emprendieron sus progenitores y que, por una u otras razones, no han podido concluir. “Son los encargados de rematar la historia de vida familiar en el lugar en el que se estancó”, asegura. Lo suyo “es un regreso sin haberse ido”, percibe la conferenciante, para quien estas personas “se mueven en el paradigma de que nunca se han ido” y sobre la base de una “perspectiva intergeneracional” del retorno.

El componente “emocional” juega un papel primordial en este tipo de decisiones, tal y como pudo comprobar la catedrática en las declaraciones de algunas de las personas a las que entrevistó para su estudio, cuyos ejemplos de retorno expuso durante su intervención y que le valieron para componer el libro ‘Transciudadanos. Hijos de la emigración española a Francia’, que tuvo ocasión de presentar durante el acto.

Según relató, algunos de los comentarios que vertieron los entrevistados presentaban a los padres como esas personas que les planteaban un panorama de Galicia "bonito” cada vez que salía noticias de la región en la televisión o recibían cartas de su tierra. También eran testigos del cambio de cara que estos experimentaban cada vez que traspasaban la frontera para pasar las vacaciones en su tierra. Al llegar eran los ‘reyes del pueblo’, lo hacían “cargados de regalos” para sus familiares y gastaban en Galicia el dinero que ahorraban en la emigración. Por su parte, los hijos, que se habían criado entre ricos pero con costumbres de pobres –que eran puestas en evidencia a la mínima ocasión–, percibían estas visitas como un modo de “ganar estatus social” y se sentían “privilegiados”.

Esas percepciones, junto con el “ideal” sobre Galicia que les transmitían, justifica, según la conferenciante, el ímpetu por el retorno que se observa en los descendientes hoy en día, tendencia que “está integrada dentro del proyecto migratorio de los padres”, confiesa. Los padres se planteaban la salida como algo “temporal” y ahorraban todo lo que podían para poder regresar y vivir con holgura. “Esa idea de temporalidad se la transmitieron íntegramente” a sus descendientes, añadió, de ahí el estilo de “movilidad social familiar” que se está produciendo en estos momentos.